ネットワーク機能

筋肉は身体を動かす、神経は情報を伝達する、といったように筋膜にも機能があります。

その筋膜の機能は「ネットワーク機能」と呼ばれています。

機能の定義は未だにありませんが、現在は以下のように言われています。

筋膜系は全ての内臓器官、筋肉、骨、神経線維を包み、貫通し合い、身体に機能的構造を与え、

身体の全てのシステムが一体として活動することを可能にする機能

Adstrum,S.,Hedley,G.,Scchleip,R.,Syeco,C.,& Yucesoy,C.A(2017)Defining the Fascial system.Journal of Bodywork & Movement therapies,21,173-177. ANATOMYTRAINS STRUCTURE & FUNCTION TOKYO,MAY 2019資料より引用、抜粋

抽象的な表現で理解が難しいかと思いますが、「機能的構造」と「システム」という点を理解することで分かりやすくなるかと思います。

システム

ここで使われているシステムとは、器官系のことです。

器官系とは、呼吸器系、循環器系、神経系、筋骨格系などの機能的に共通性をもち,共同して働く一連の機能的,形態的系統の総称です。

器官系がお互いに干渉することなく活動できる場を提供しているのが筋膜であり、その機能がネットワーク機能となります。

隣接する筋や血管、神経がお互いの干渉を受けないで機能できるのも筋膜のネットワーク機能が働いているお陰です!

機能的構造

私たちの身体の構造とはどのような特徴があるでしょうか?

私達の身体と一般的な建物を比べると、私達の体は柔らかく構造を変化させることができます。

関節の部分で身体を動かすことができ、耳たぶやほっぺをつねれば形を変えることが出来ます。

形を変えることができ、尚且つ動く時や姿勢を保つ時に身体に支持性を持たせることができるという点が私達の身体の特徴です。

その特徴はテンセグリティによく似ていると言われています。

この構造の特性が機能的構造であり、システム(器官系)を協調的に働くことを可能にしています。

以上のことより筋膜の機能をまとめると、

「私たちの身体に器官系が協調的に働ける機能的な身体を与える」ことが筋膜の機能になります!!

筋膜が機能しなくなると?

筋膜の機能、「ネットワーク機能」が失われてしまうと隣接する器官系(筋、血管、神経など)の機能に影響を与えてしまい、

以下のような症状が見られます。

・関節の動きが悪くなる(関節可動域制限)

・循環不良

・筋力低下

・感覚障害(痺れ、疼痛、異常感覚)

皆様が感じられている身体の不調のほとんどが筋膜との関係を持っています!

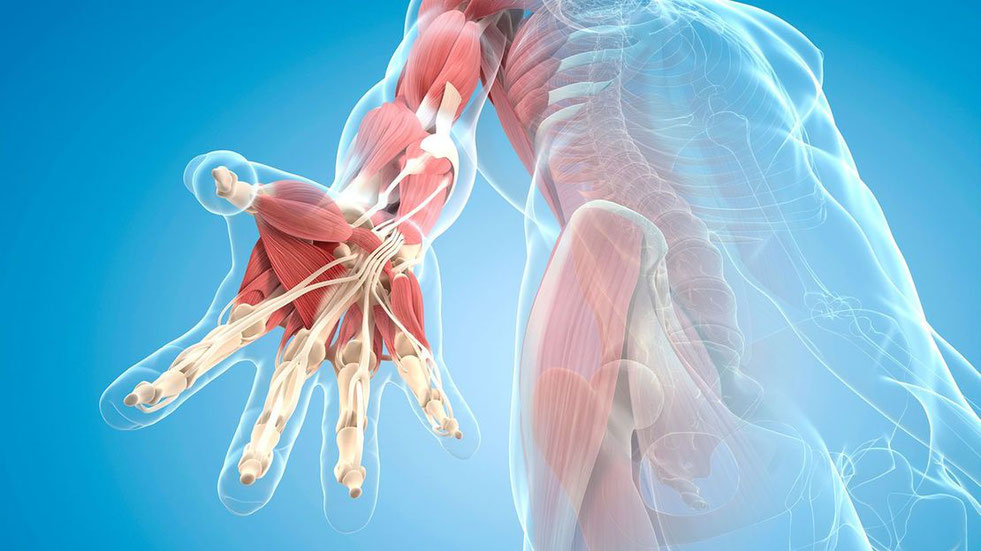

具体例 「指の動き」

指を曲げる時、その動きは筋や腱、靭帯によって生まれます。

しかし、指の中には筋肉だけでなく神経や血管、リンパ菅、感覚受容器など様々な器官が存在しています。

筋膜のネットワーク機能が上手く働いている時は、それぞれの器官系は干渉を受けることなく機能をすることができますが、

ネットワーク機能が失われている場合、各器官が協調的に働けなくなり

指の動きの制限(関節可動域制限)や筋力の低下、循環不良、痺れや痛みなどの症状が現れることになります。

まとめ

筋膜は全身の器官系が協調的に働ける場を提供しており、その機能を「ネットワーク機能」と呼ばれています。

そのため筋膜が機能しなくなると身体の不調、動きの制限、循環不良、疼痛、筋力低下などが見られてしまいます。

機能を失った筋膜を元の状態に戻すには、筋膜リリースが有効的です!

施術のお申し込みは下記の申し込みフォームからお願いします。