普段私たちが何気なく行っている動作は姿勢と密接な関係があります。

この記事では動作が生まれる過程や、姿勢と動作の関係について説明します。

動作はどのように生まれるのか?

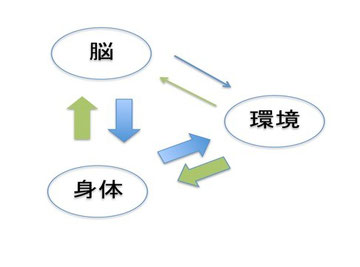

動作は、脳・身体・環境の相互作用により生まれます。

少しわかりにくかもしれませんが、同じ「手を伸ばす」でも、手を伸ばす対象(環境)が変われば手の伸ばし方は変わります。

また、同じ物に対して手を伸ばしても肩や肘に動きの制限(身体)があったら動作は変わってきます。

そのような状況を脳は、主に体性感覚と視覚から把握して状況に応じた動作を決定します。

状況に応じた動作をするために

人間の体には約 200以上の関節があます。

また、環境も一つとして同じ環境はないためその都度脳が筋肉に命令を出していては、動作が遅れたり失敗してしまいます。

そこで、脳は過去の経験から脳内に身体と環境の仮設のモデルを作り予測的に動作を行います。

そのモデルは姿勢から生まれる感覚から作られます。

感覚から生まれたモデルを基に各筋肉に指令を出し動作を行ない環境に働きかけます。

また、その動作を通じて得られた感覚からまた新たにモデルを作っていきます。

そのため姿勢が崩れていると、崩れた姿勢の感覚情報から身体と環境のモデルを作るため動作にも影響を与えてしまいます。

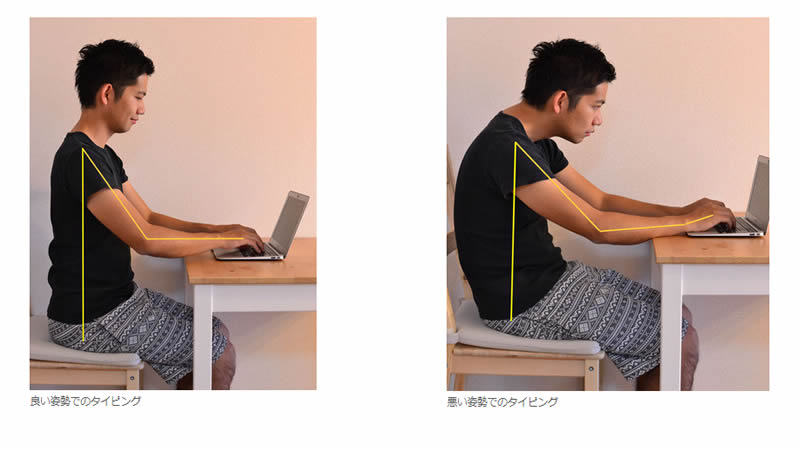

タイピングを例に

パソコンのタイピングで例えると、パソコンの位置、キーボードの高さ、ボタンの大きさ等で動作は変わります。

また、同じパソコンを使用していても、姿勢が変わることで得られる感覚情報が異なるため動作が変わります。

上記の写真は極端ですが、歪んだ身体から生まれる動作は非効率な動作を生み出します。

右の姿勢では左の姿勢に比べ、肩・手首を上げた状態を維持しないといけないため非効率な動作になってしまいます。

効率的な動作を獲得するには、動作の練習だけではなく姿勢にも目を向けてないといけません。

人間本来の姿勢を獲得するにはStructural Integrationがおすすめです!!

効率的な姿勢保持ができるようになることで、効率的な動作を生み出すことができるようになります。

お申し込み

エラー: コンタクトフォームが見つかりません。